Богословие Любви и богословие мертвой буквы

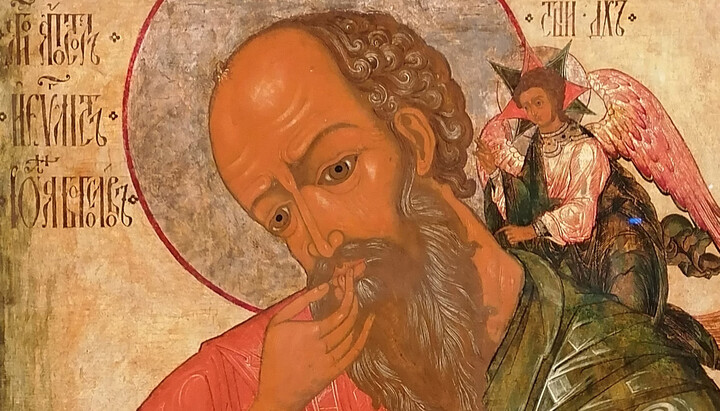

Памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Первым истинным богословом в Православной Церкви считается апостол Иоанн. Простой рыбак, который не учился ни книжной, ни светской мудрости. Если бы звание «богослова» выдавали современные ученые-академисты, то они бы, несомненно, пальму первенства отдали апостолу Павлу. Там для этого есть все основания – ученость, образованность, знания, умения, навыки. Но в церковной истории получилось иначе. Может быть потому, что дорогой к богопознанию служит любовь, а не книжная мудрость.

Книжная мудрость рождает не богословие, а религию, которая нередко приводит человека не к любви, а к превозношению над другими, не к смирению, а к мнению о себе. Богословие идет дорогой скорби, неся на себе язвы Христовы. В нем нет ничего, кроме любви. В злобе и ненависти проявляется ложь, а в любви узнается истина. Книжные знания не отвечают на вопросы о Боге, они их только умножают. Человек, имеющий высокое мнение о своих знаниях, будет учить одних, искать недостатки у других, обличать третьих. Богослов же все происходящее будет использовать для познания своего бессмертного духа.

Все в этом мире станет «вчера». Только ты и Бог всегда будут «сейчас».

Все находится в руках Божиих, а не в наших. Богослов тот, кто всю свою жизнь и надежду предает в руки Божии. Для того, чтобы стать богословом, человек должен преодолеть свои страдания Христовой любовью. Он не отрекается от воли Божией, даже если она идет вразрез с его собственной волей. Богослов идет к Богу до тех пор, пока у него есть силы и пока он может идти. А когда его силы заканчиваются, уже Сам Бог ведет Его в Свое Царство.

Один монах рассказывал ученикам о некоем старце, которого почитали за богослова. Этот старец все время повторял: «Я знаю все, что есть в моей Библии». И все почтительно склоняли головы, шепча друг другу, что подобные знатоки Священного Писания стали очень редки. И уважение, и почет от окружающих к старому монаху возрастали день ото дня. Однажды кто-то из молодых монахов, услышав снова эти слова, дерзнул задать вопрос старцу: «Хорошо, отче, так скажите же нам всем, что есть в вашей Библии?» Старый монах важно откинулся на спинку кресла и произнес: «В моей Библии находится фотография моего покойного старца и несколько писем от него, когда я был еще совсем молодым монахом, из которых знаю каждую строчку».

Книжник знает все, что есть в его Библии. Знает свои мысли, свои рассуждения, свои доводы и выводы. Он спорит с теми, кто с ним несогласен, обижается на тех, кто его критикует. Он верит в свою Библию и сражается за эту веру с другими людьми.

Богослов не спорит и не обижается. Он точно знает, что у Бога все взвешено и определено. Поэтому он оставил всякое беспокойство о судьбах этого мира, заботясь только о собственном спасении. Так он помогает миру больше всех правителей, политиков, богачей и ученых, вместе взятых. Правитель верит в значимость своего правления. Политик верит в значимость своих действий. Богач верит в значимость своих богатств. Ученый-книжник верит в значимость своих открытий. Тем не менее, без благодати все это – пустой миф и земной сон. Только постижение благодати приносит покой и мудрость не от мира сего, в которых нет ненависти, нет вражды, нет неприязни ни к одному человеку и ни к одной вещи этого временного, преходящего мира, в котором ничего не длится больше мгновения. Богослов ради обретения счастья не придумывает жизнь ни себе, ни другим. Обо все этом заботится Бог.

Богослов во всех своих действиях прежде всего – христианин. Он старается всегда пребывать вниманием в духовном сердце, напрямую постигая то, что он есть бессмертный и благой дух, созданный по образу и подобию Божьему. Когда христианин допускает существование чего-то вне Бога, он перестает быть богословом. Книжная набожность всегда тороплива, духовная жизнь – терпелива. Книжник, который верит только в свой ум, растит в себе демона. Тот, кто верит только в этот мир, тот создает ад. Ум взращивает ложные представления о Боге, о мире и человеке, выдавая их за высокое богословие.

Хочешь узнать, богослов ли ты? Тогда спроси себя: «Избавился ли я от страха»? Тот, в ком живет благодать, страха не знает. Книжник живет умом, который сковывает его свободу и пугает своими вымыслами.

Богослову не важно, погибнет ли он от ран, полученных на войне, или же умрет своей смертью. Для него важно лишь одно – постичь бессмертие собственного духа и стать свободным от всех земных обстоятельств, наследуя во Христе жизнь вечную. Обнаружить жизнь вечную и стать ею можно только благодаря отречению от жизни временной. Богослов постигает истину, которая делает его свободным, и в этой свободе заканчивается все земное.

Чтение книг – это интеллектуальное знание. Это говорение. Стяжание благодати – это духовное знание. Это неустанная практика. Богослов умеет это различать. То, что он видит вокруг себя, называет своей судьбой. А то, что видит внутри себя, называет своим спасением. Кредо богословия просто. Хочешь увидеть внутри себя неотмирный свет? – Запасись терпением. Хочешь ощутить внутри себя Божественную любовь? – Запасись смирением. Быть с людьми, не отделяясь от Бога, – на этом построена практика богословия.

Тот, кто считает себя телом, боится неизлечимых болезней. Тот, кто считает себя умом, боится навязчивых мыслей. Тот, кто с помощью благодати познал свой дух, уже ничего не боится. Лучше быть наедине с Богом, чем наедине с самой лучшей книгой.

Земная история знает очень много хороших и искренних ученых мужей, философов и книжных богословов. Но все они вышли из тьмы и ушли во тьму, если не познали Христа.

Любить и ненавидеть кого-то отдельно – это эгоизм. Любить всех без всякой привязанности, не имея никакой ненависти, прощая всех и желая всем людям спасения, – это богословие. Жизнь только тогда прекрасна, когда она есть жизнь вечная. Все иное является лишь болью и разочарованием. Служить Богу без любви невозможно, всякое предстояние без нее у престола – это напрасный труд с непредсказуемыми последствиями. Духовная благодатная радость – верный признак истинного богословия и восхождения к богопознанию. Эта тихая, светлая радость рождается в правильной смиренной и покаянной молитве, приводящей к молчанию ума.

Богослов – это прежде всего молитвенный практик. Иисусова молитва – не заклинание, похожее на карканье вороны, и не бессмысленное монотонное повторение, подобное бормотанию попугая. Она приобретается в покаянных молитвенных трудах. От молитвы рождается благодатное переживание. Благодать стяжается полным смирением. Смирение рождается от совершенной самоотдачи всего себя Богу. Так христианин становится богословом. Иисусова молитва – это сама благодатная нежность и любовь богообщения. Во многие лица мы всматриваемся, чтобы встретить Бога, но увидеть Его сможем, когда забудем про свое лицо.

Некоему отшельнику было видение, о котором он поведал собратьям: «Вижу большое собрание монахов, ожидающих видения от Господа. Увидевшие рай побежали к нему. Увидевшие ад отпрянули от него. Увидевшие мир засмотрелись на него. И только некоторые монахи остались стоять, молясь Господу. И вопросил их Господь: "Чего желаете вы, малая горстка?" И оставшиеся монахи, упав на колени и воздев руки, сказали, проливая слезы: "Только с Тобой желаем мы соединения, Возлюбленный Христе, и только в Тебе ищем вечного упокоения от нужд наших!"».

Это и есть богословие.