Типикон как камертон церковной жизни: устав о посте

Многие считают, что поститься нужно строго «по уставу». Что же на самом деле предписывает Типикон о посте, и как это соотносится с нашей церковной жизнью?

Пост – одна из самых обсуждаемых тем церковной жизни. Нередко можно услышать о непреложности правил, о необходимости поститься «как положено», а также стандартный набор утверждений: «Церковь установила», «устав предписывает» и так далее.

Но проблема здесь прежняя: мало кто знает, как на самом деле «положено по уставу».

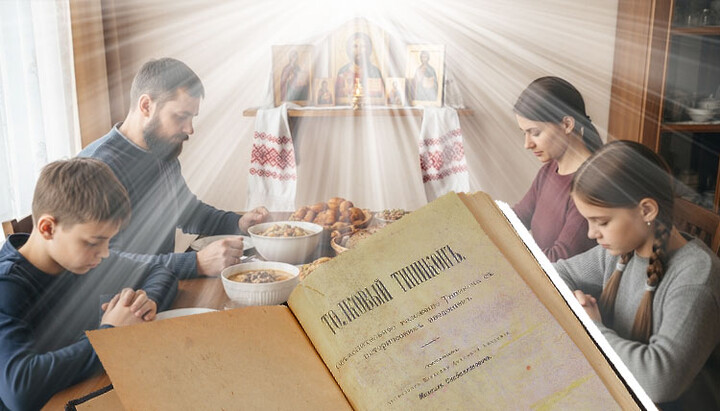

В основном люди ориентируются на привычки, местные традиции, слова «своего батюшки» и сомнительного происхождения брошюры, не имеющие ничего общего с Типиконом.

Правила о посте формировались веками. В разных регионах и монастырях этот процесс проходил весьма автономно. Как уже говорилось в предыдущей статье, в нашей Церкви утвердился устав одного конкретного монастыря – Лавры преподобного Саввы Освященного. Его климат, растительность, доступность продуктов и образ жизни братии – все это напрямую влияло на постные предписания. Например, морепродукты часто разрешались уставом в том регионе, потому что являлись простой и питательной пищей. Сохранит ли это правило смысл там, где рыба – дорогой деликатес? Очевидно, нет.

Каким был пост до появления Уставов?

Изначально под постом понималось не ограничение в определенных видах пищи, а полное воздержание от еды. Соответственно, строгость поста измерялась его продолжительностью: могло отсутствовать вкушение пищи до полудня, до трех часов дня или до вечера.

В творениях святых отцов мы встречаем именно такое понимание: «Не будем думать, что одного неядения до вечера достаточно нам для спасения... что за польза от поста, скажи мне, если ты по целым дням не ешь, а предаешься весь день играм, шуткам, даже клятвопреступлению и злоречию» (свт. Иоанн Златоуст).

Таким образом, первоначально посты различались лишь по длительности и были трех типов:

- Посты в среду и пятницу продолжались до 9-го часа (по-нашему до 15:00).

- Воздержание от пищи в Великий пост оканчивалось с наступлением вечера (около 18:00).

- Сугубый пост, когда целые сутки проводились без пищи. Так положено поститься в Великую Пятницу.

Позже формы пощения стали расширяться. Сначала появилось воздержание от мяса, затем – от молочных продуктов и яиц. К V веку окончательно сформировалась практика ограничивать себя в пост не только временем, но и родом пищи. Постепенно в практику вошли такие виды воздержания, как сыроядение и сухоядение. Так главными составляющими поста стали время, количество и род пищи. Эта система и легла в основу нынешних предписаний Типикона.

Что же на самом деле говорит Типикон о посте?

Начнем с того, что он предполагает не более двух трапез в день в течение всего года. Если же положен только один прием пищи, то он совершается в 9-й час (около 15:00) или после вечерни.

При этом можно выделить несколько степеней поста, согласно Типикону:

- Разрешение «на вся» – отсутствие ограничений (кроме мяса для монахов).

- Разрешение на рыбу, елей (растительное масло) и вино.

- Разрешение на вареную пищу с елеем и вином.

- Разрешение на горячую пищу без елея.

- Сухоядение. Дозволяется «хлеб и вода и сим подобная», то есть сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты.

- Полное воздержание от пищи и пития – то, что в Типиконе собственно и называется «постом».

Кстати, вино в византийской традиции употреблялось повсеместно, разводилось горячей водой и не содержало много спирта. Поэтому устав его часто разрешает, но оговаривает меру.

Общий порядок трапезы описан в 35-й главе Типикона. Среды и пятницы (а в монастырях – и понедельники) в течение всего года приравниваются к великопостным дням – положено один раз в день сухоядение. Праздники могут ослаблять пост.

Как пример, приведем образец соблюдения нестрогого Петрова поста по Уставу. Вкушение пищи – один раз в день (около 15:00). В обычные дни – вареная пища без масла. В понедельник, среду и пятницу – сухоядение. В субботу и воскресенье разрешается рыба и две трапезы. Разумеется, требования к остальным многодневным постам намного строже.

Интересно, такие ли правила подразумевают те, кто говорит о посте «по уставу Церкви»?

Каковы выводы?

Мы увидели, как на протяжении веков пост менялся – от полного неядения до сложных схем. Типикон строг, детализирован и мало похож на те представления, которые часто бытуют в современной церковной среде.

Но остается главный вопрос: как это все соотнести с жизнью мирянина сегодня? Что из уставных предписаний возможно, разумно и действительно полезно? Где граница между следованием традиции и духовной гибкостью?

Ответы на эти вопросы требуют не поспешных выводов, а внимательного взгляда на историю, человека и контекст его жизни.

Устав, как камертон, задает тон, но чтобы исполнить музыку веры, нужно понимать и ноты, и дыхание эпохи, и возможности своей души.

А глядя на эту средневековую партитуру, становится ясно, что современному христианину нужен не зашифрованный шаблон, а живое понимание.