Торжество Православия: что мы на самом деле празднуем

В первое воскресение Великого поста Церковь празднует Торжество Православия. Давайте вспомним историю возникновения этого праздника и задумаемся над тем, что мы празднуем и кто над кем торжествует.

Первое в истории празднование Торжества Православия произошло в 843 году и связано это было с состоявшимся в этом же году Константинопольским собором, который окончательно восстановил почитание икон. Гонения на иконы и другие изображения святых начались в Византии в VIII веке, и продлились более ста лет. За столетие активной деятельности иконоборцев, поддерживаемых императорской властью, было уничтожено несметное количество икон, фресок, мозаик, статуй святых и победа над этой ересью была для христианства событием вселенского масштаба.

* * *

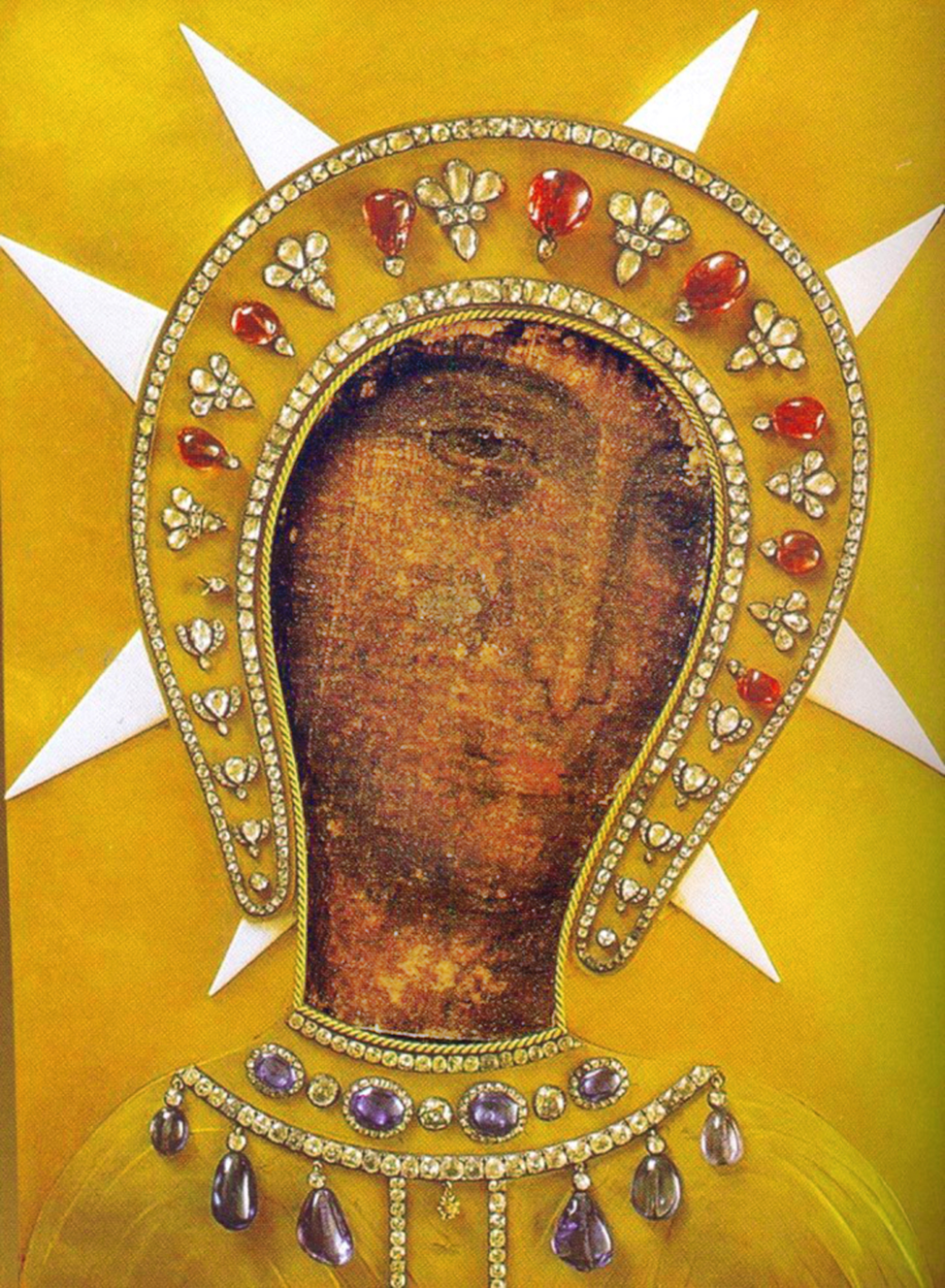

Согласно церковному преданию, первые иконы Божией Матери написал святой апостол и евангелист Лука. Предание гласит, что Пресвятая Богородица, увидев эти изображения, благословила их со словами: «Благодать Родившегося от Меня и Моя с этими иконами да пребудет».

Самые ранние известные нам документальные упоминания о почитании икон, а также самые ранние настенные иконописные изображения датируются II в.

В IV в. святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский и другие в своих сочинениях положительно отзываются об иконопочитании, причем говорят об этом как о повсеместно распространенной практике. Однако вместе с этим раздаются отдельные голоса и против почитания икон. Так критически относились к иконопочитанию Евсевий Кесарийский, автор «Церковной истории» и святой Епифаний Кипрский.

Известны случаи, когда на некоторых поместных соборах принимались постановления против почитания икон. В основном аргументы критиков иконопочитания сводились к заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли…» (Исх. 20, 4). Так, постановление Эльвирского собора в Испании в начале IV в. гласило: «чтобы живописи в церквах не было, и чтобы не служило предметом почитания и обожания то, что изображается на стенах».

С появлением монофизитства (VI в.) и ислама (VII в.), представители которых крайне негативно относились к священным изображениям, вопрос иконопочитания становится не только богословским, но и политическим. Византийские императоры вынуждены были считаться с тем, что значительная часть населения империи, а также ее враги были против иконопочитания.

В 726 г. император Лев III Исавр издал эдикт, запрещающий почитание икон. Священные изображения начали удалять с видных мест, а в храмах их поднимали выше, чтобы народ не мог к ним прикладываться.

С другой стороны, иногда почитание икон у верующих людей приобретало весьма гипертрофированные формы, более присущие язычеству нежели христианству.

Протоиерей Александр Шмеман в книге «Исторический путь Православия» писал по этому поводу: «В массах иконопочитание преломлялось иногда грубым и чувственным суеверием. <…> Появился обычай брать иконы в восприемники детей, примешивать соскобленную с икон краску в евхаристическое вино, причастие класть на икону, чтобы получить его из рук святых и т. д. <…> Иными словами, с иконопочитанием происходило то, что раньше происходило часто с культом святых и почитанием мощей. Возникнув на правильной христологической основе, как плод и раскрытие веры Церкви в Христа, – они слишком часто отрываются от этой основы, превращаются в нечто самодовлеющее, а следовательно, ниспадают обратно в язычество».

В 726 г. император Лев III Исавр издал эдикт, запрещающий почитание икон. Священные изображения начали удалять с видных мест, а в храмах их поднимали выше, чтобы народ не мог к ним прикладываться. И папа Римский Григорий, и патриарх Константинопольский Герман обличали императора в заблуждении, однако патриарх Герман в 729 г. вынужден был отречься от престола и на его место был поставлен Анастасий, который подписался под эдиктом против почитания икон.

В 754 г. сын и преемник Льва III Константин V Копроним созвал против икон собор, который состоял из архиереев исключительно Константинопольского патриархата, но несмотря на это, сам себя назвал «седьмым вселенским». В историю он вошел, как разбойничий и иконоборческий. Этот собор определил, что иконописание есть «глупая затея и изобретение дьявольского коварства» и предал анафеме всех почитателей икон и поименно главных защитников иконопочитания: святителей Германа Константинопольского, Георгия Кипрского и преподобного Иоанна Дамаскина.

После этого на иконопочитание началось настоящее жестокое гонение: иконы сжигались, фрески замазывались. Тех, кто не хотел признавать определения иконоборческого собора предавали мучениям и жестоким казням. В историю это гонение вошло под названием «Константиново гонение», которое некоторые даже сравнивали с гонением Диоклетиана. При следующем императоре Льве IV Хазаре (775—780 гг.) гонения продолжились, но стали менее жестокими.

В историю это гонение вошло под названием «Константиново гонение», которое некоторые даже сравнивали с гонением Диоклетиана.

После смерти Льва IV, на императорский престол восшел Константин VI, который, однако не мог управлять империей по малолетству. Реальная власть в этот период принадлежала его матери, императрице Ирине, которая придерживалась иконопочитания. В 787 г. ей со второй попытки удалось провести в Никее Седьмой Вселенский Собор, который восстановил почитание икон и утвердил догмат об иконопочитании:

«…подобно изображению честного и животворящего Креста, полагати во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях честные и святые иконы, написанные красками и из дробных камений и из другого способного к тому вещества устрояемые, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и непорочныя Владычицы нашея святыя Богородицы, такожде и честных ангелов, и всех святых и преподобных мужей. …и чествовати их лобызанием и почитательным поклонением, не истинным, по вере нашей, Богопоклонением, еже подобает единому Божескому естеству, но почитанием по тому образу, якоже изображению честного и животворящего Креста и святому Евангелию и прочим святыням фимиамом и поставлением свечей честь воздаётся, яковый и у древних благочестный обычай был. Ибо честь, воздаваемая образу, преходит к первообразному, и покланяющийся иконе поклоняется существу изображённого на ней».

Однако с воцарением императора Льва V Армянина (813–820 гг.) гонения на почитателей икон вспыхнули с новой силой. Лев V вынудил отречься от престола патриарха Никифора, почитателя икон, использовав при этом тот же способ, который с успехом применяется и сегодня при захватах храмов в Украине: император потребовал от патриарха отчёт о церковном имуществе.

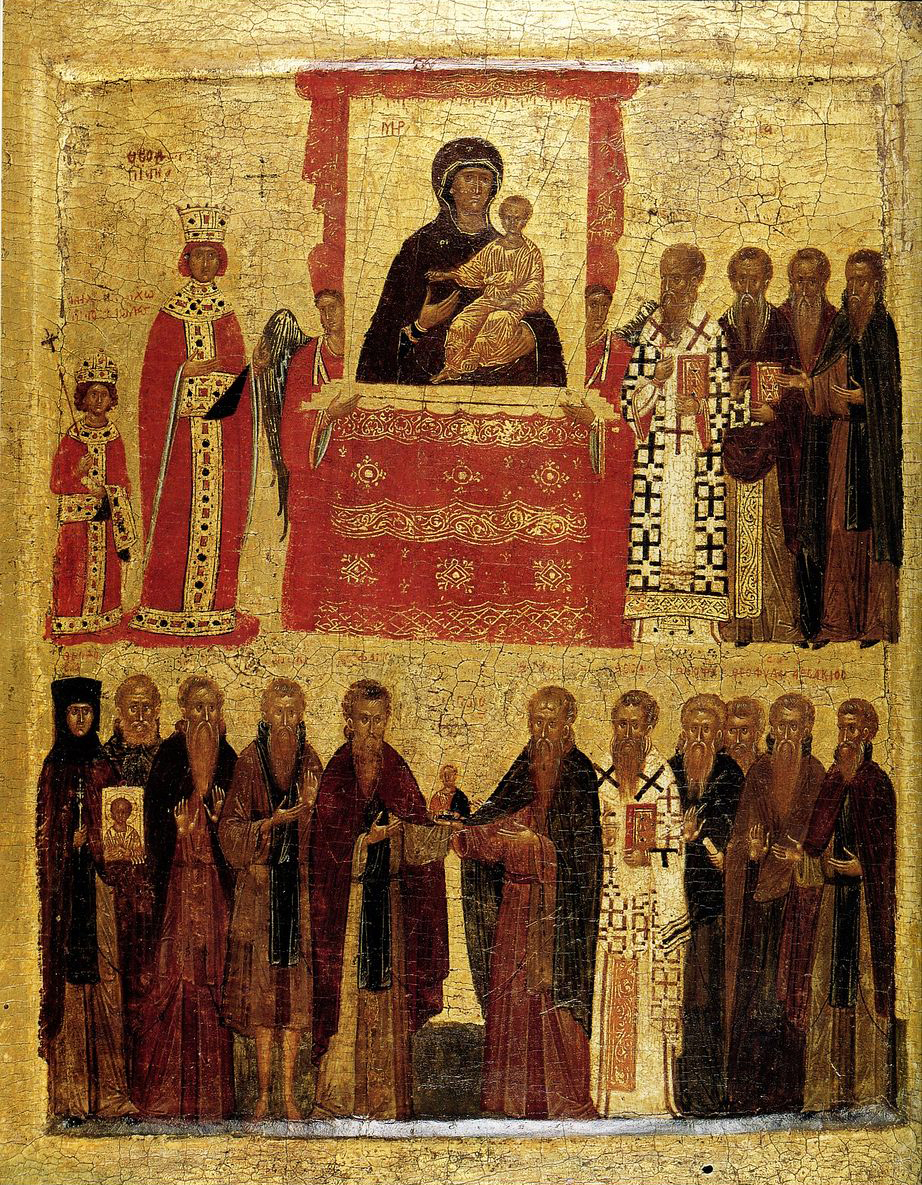

В 842 г. ситуация повторилась: императором стал малолетний Михаил III, а регентом при нем – его мать Феодора. Она созвала Собор, который восстановил иконопочитание и на этот раз уже окончательно. В первое воскресение Великого Поста в 843 г., как передает нам один византийский историк:

«И когда бесчисленное множество народа собралось, приходит и сам царь Михаил со святой и православной матерью своей Феодорой и со всем синклитом <…> соединившись со святым Патриархом, вместе двинулись от алтаря со святыми иконами и честным крестом и святым евангелием и пошли с литией до ворот дворца, так называемых Кентавриевых. И после долгой молитвы и сокрушенного многоплачевного и умиленного взывания «Господи помилуй» возвратились во святой храм для совершения божественной таинственной литургии с великой радостью и торжеством».

Со временем праздник восстановления почитания икон превратился в Торжество православного учения над всеми ересями вообще. В XI веке уже был известен особый чин Торжества православия. В XIV веке он был существенно дополнен формулировками догматов православной веры.

На Руси этот чин был впервые введен преподобным Феодосием Печерским в Киево-Печерском монастыре. Со временем он расширялся за счет дополнительных анафематизмов и персоналий еретиков, которых к XVIII веке насчитывалось уже около 4000. К сожалению, при этом не удалось избежать и политизации чина Торжества Православия, поскольку в него наравне с реальными еретиками были включены и государственные преступники того времени. К началу XX века все эти имена убрали.

* * *

Для лучшего понимания праздника Торжества Православия, обратимся к словам митрополита Антония Сурожского, сказанные им в этот день: «Мы празднуем сегодня день Торжества Православия: не торжества православных людей над другими людьми, а торжества о том, что Православие как свет – сияет, как огонь горит, как жизнь – течет по всему миру».

И действительно, когда человек знакомится с церковной историей и узнает сколько в ней возникало еретических учений, он не может не удивиться тому чуду, что Истина Божия не была погребена под этим огромным количеством заблуждений. Источник воды можно забросать мусором, и он иссякнет. Но где тогда брать воду? То, что Православие живо сегодня, есть чудо Божие. То, что мы имеем сегодня источник из которого можем почерпать эту живую воду и есть Торжество Православия, ибо «…кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7, 37) сказал Господь.

Церковь торжествует, ибо Господь сохранил ее от врат адовых, не попустил к истинному вероучению примешать ложь и неправду. И сейчас, как и во все времена, Церковь являет миру Истину, дает каждому человеку возможность узнать Ее и стать Ей сопричастным.

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). Покуда будет на земле этот Свет, а будет Он всегда, дотоле и будет торжествовать на земле Православие, независимо от того какое количество людей приобщится к нему. К сожалению, таких людей, меньшинство. Если посмотреть на статистические данные, то количество номинальных православных составляет только 12,5% от всех христиан в мире, и только 4% от всех людей, живущих на земле.

Но Торжество Православия это, как сказал митрополит Антоний Сурожский, не торжество православных людей над своими оппонентами, это торжество Истины над ложью. И это торжество совершается в душе каждого человека, если он хранит верность Богу и Его Церкви.

Отрывок из Евангелия, читаемый в день Торжества Православия, повествует нам о том, как Господь, собираясь идти в Галилею, призвал апостола Филиппа. Филипп же нашел Нафанаила и сказал ему о том, что они нашли Мессию, Христа. Услышав, что Христос пришел из Назарета, Нафанаил скептически воскликнул: «из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп не стал ему на это возражать, а просто сказал: «пойди и посмотри». Нафанаил пошел, увидел и уверовал (Ин. 1, 43-51).

Благодаря мужеству мучеников и исповедников, пострадавших за святые иконы, мы можем сегодня, глядя на иконы Христа, Богородицы и святых увидеть сияние горнего мира, возвести свой мысленный взор к Небу и сказать Богу: «авва, Отче!» (Гал. 4, 6). Но нам нельзя забывать, что и каждый человек – это образ Божий, икона. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3, 16), – говорит апостол Павел.

Каждый из нас, православных христиан, призван к тому, чтобы явить в себе образ Божий во всей красоте и святости. И если в нашу церковную общину сегодня же придет человек с улицы, которому сказали «пойди и посмотри», что он там увидит? Состоится ли его личное Торжество Православия? Это зависит и от нас сегодняшних в том числе.

Да поможет нам Бог!